こんにちは😊

今日は、「全盲ママ」の日々を近くで見てきた立場から、

どうしても言葉に残しておきたかった、ひとつの記憶をお話しします。

それは、彼女が盲学校を卒業し、社会に出て間もない頃のことでした。

二十二歳。

視力はすでにほとんど残っておらず、スマートフォンの操作も、画面を見ることなく音声だけを頼りに行っていた時期です。

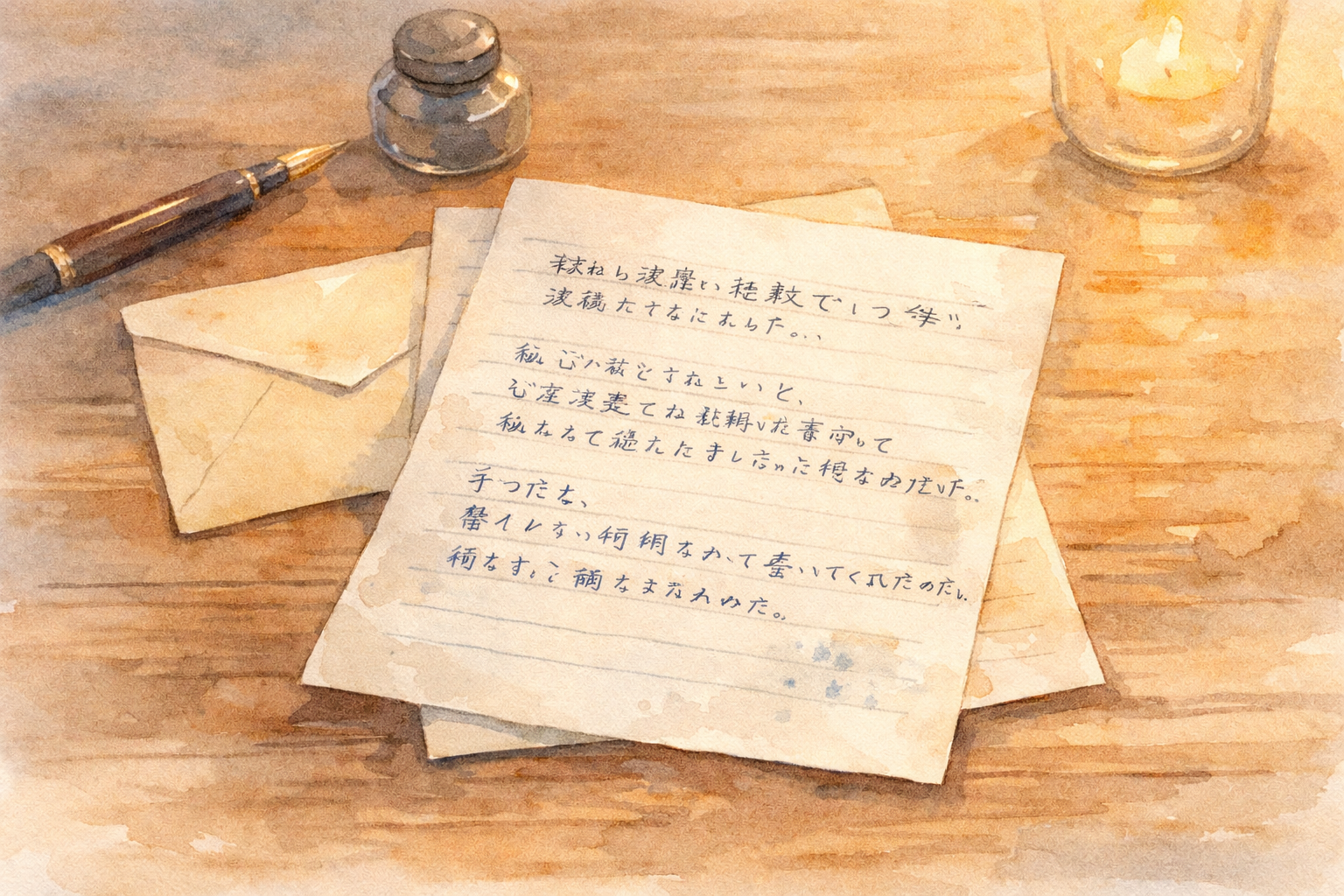

そんなある日、私は一通の手紙を受け取りました。

それが、彼女が「目で見える状態」で書いた、最後の手書きのラブレターでした。

それがラブレターだと分かったうえで、手紙を開きました。

けれど、便箋に並ぶ文字を目にした瞬間、

その文字の重さに、体が震えたことを、今でもはっきりと覚えています。

一文字ずつ、一筆ずつ、

どれほどの時間をかけて書いてくれたのだろうと思いました。

視力を失っていく不安や恐怖のただ中にいたはずなのに、

それでも彼女は、「自分の文字で、想いを残す」ことを選びました。

信頼に届くまで、二年という時間がありました。

そのあいだ、

「目が見えない、面倒な私じゃなくてもいい」

そんな言葉が、繰り返し投げかけられていた時期もありました。

それでも彼女は、書くことをやめなかった。

震えながらも、まっすぐで、どこか力強い文字で、

最後まで想いを綴っていました。

あの手紙は、

「愛している」という言葉以上に、

生きる覚悟のようなものを、静かに伝えてきた気がします。

それから八年。

今、彼女は全盲のママとして、子どもと共に暮らしています。

笑い声のある毎日を、楽しみながら、生きています。

目には見えなくても、

あのときの文字は、今も私の心に、はっきりと残っています。

見えないけれど、見える幸せがある。

あのラブレターは、そのことを、今も静かに教えてくれています。

—— 文字の向こうに立ち会った編集担当

▶︎ 網膜色素変性症(RP)と視覚障害者の暮らし|体験談シリーズ一覧

(第1回〜最新回までまとめています)

コメント

Wow, amazing blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your site

is magnificent, as well as the content!

Thank you for reading and for your kind comment! 😊