こんにちは😊

晴眼者のパートナーと1歳になる息子を育てている全盲ママです。今回は、私が初めて「長く入院して過ごす」ことになった出産前後の入院生活についてまとめます。視覚障害のある妊婦さんが、病院でどう動けば安心か――私の実体験がヒントになれば嬉しいです。

入院先は総合病院を選びました

住んでいる地域は産院が少なく、妊娠前から通っていた総合病院の産科にそのまま移行しました。

以前に後期流産(16週)を経験していたこともあり、何かあったときの安心感を優先。

病院からは「全盲のママは市として初めて」と伝えられ、受け入れ体制を一緒に考えていただけました。

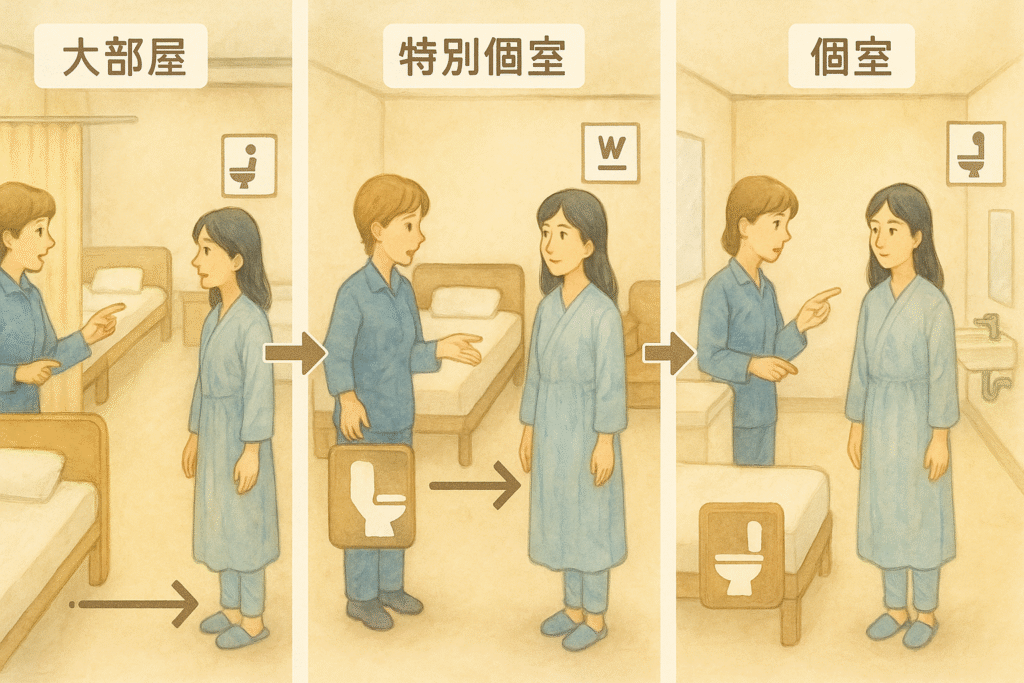

病室は「大部屋 → 特別個室 → 普通個室」

入院初日:個室が空いておらず大部屋へ。ベッドは入口付近、トイレに近い場所を調整していただき、動線に配慮してもらえました。

その後:特別個室に移動。広くて快適でしたが、目印が少なく位置把握に時間がかかりました。

最終的に普通個室へ:広すぎず、トイレ・洗面も近く、いちばん動きやすかったです。

私が動線を覚えたやり方

- 初回はナースコールで付き添いをお願い。

- 2〜3回、同じルートを同じ歩数・曲がり方で往復し、身体で道順を記憶。

- 共有スペース(洗面・浴室)は使用前後の位置・棚を触って確認。

- ドアや手すりなど、触れる“目印”を自分の中で決める。

これでナースコールの回数が減り、自立して動ける場面が増えました。

※混雑時や不安なときは、遠慮なく呼ぶのが安全です。

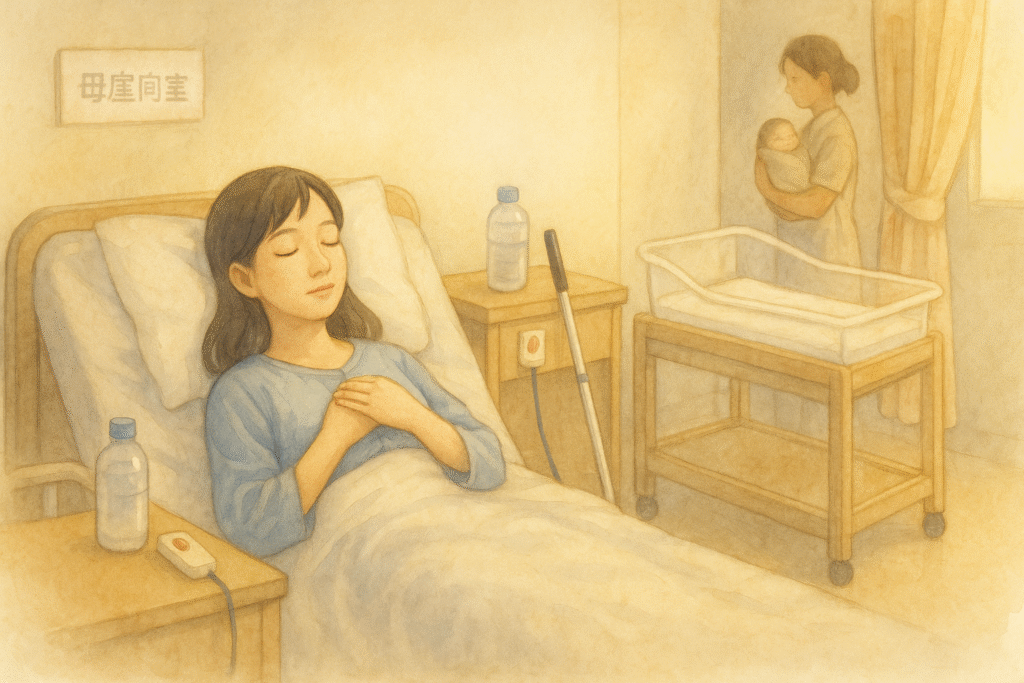

母子同室のスタートと、最初のつまずき

産科は基本母子同室。私は出産直後、数日間ほとんど眠れておらず、初日は病院で赤ちゃんを預かってもらいました。

翌日から赤ちゃんのお世話がスタート。ここで初めて 「3時間ごとの授乳」 を正しく理解できていないことに気づきました。

スマホにアラームを設定し、音声読み上げで確認。

記録は紙ではなく、スマホに時刻・内容を音声入力。

共有スペースでの気づき

洗面や浴室は、使用後の汚れや水滴の確認が難しいことがあります。私はできるだけ丁寧に使ったつもりでも気になりました。

→ 「見えていない部分で汚れがあれば教えてください」 と一言添えると安心です。

足りなかったもの

- 下着:出産前後でトータル8日間の入院。3枚では足りず、最低6〜7枚は必要でした。

- 夜用ナプキン(羽つき):病院支給の大きいパッドは安心感はあるがズレやすい。3日目以降は夜用ナプキンの方が快適。

- 水:飲む量が増えるので、ペットボトルを多めに。

持って行って良かったもの

- あたたかいルームソックス

- 貼るホッカイロ(陣痛中や肩こりの痛みを和らげるのに役立ちました)

- ストローキャップ(横になりながらでも水分補給しやすい)

- 汗拭きシート(大量に汗をかくので◎)

- ハンディ扇風機(机置きタイプ):空調調整が難しい大部屋で大活躍

- 少し高価なご褒美スキンケアセット(トラベル用):産後の気分転換に◎

いらなかったもの

持ち物として用意していたお菓子。病院の食事が十分においしく、さらにおやつも出ていたので、出番はほぼありませんでした。

安心のためにやって良かった小ワザ

- タイマー運用:授乳・搾乳・投薬は音声アラームで忘れ防止。

- 荷物の置き場所を固定:ベッド右手に水、左手にスマホ、引き出し上段はナプキン…とルール化。

- 看護師さんへ事前共有:「見え方」「声かけの仕方」「触って確認したい場面」などを最初に伝える。

まとめ

入院生活は環境に慣れるまでが大変。

でも、動線の工夫・記録の工夫・持ち物準備でぐっと過ごしやすくなりました。

視覚障害があっても、頼るところは遠慮なく頼る――これがいちばん大事だと思います。

関連記事:第1章:全盲ママが妊娠を決めた理由 / 盲学校での出会いと自立の一歩

コメント